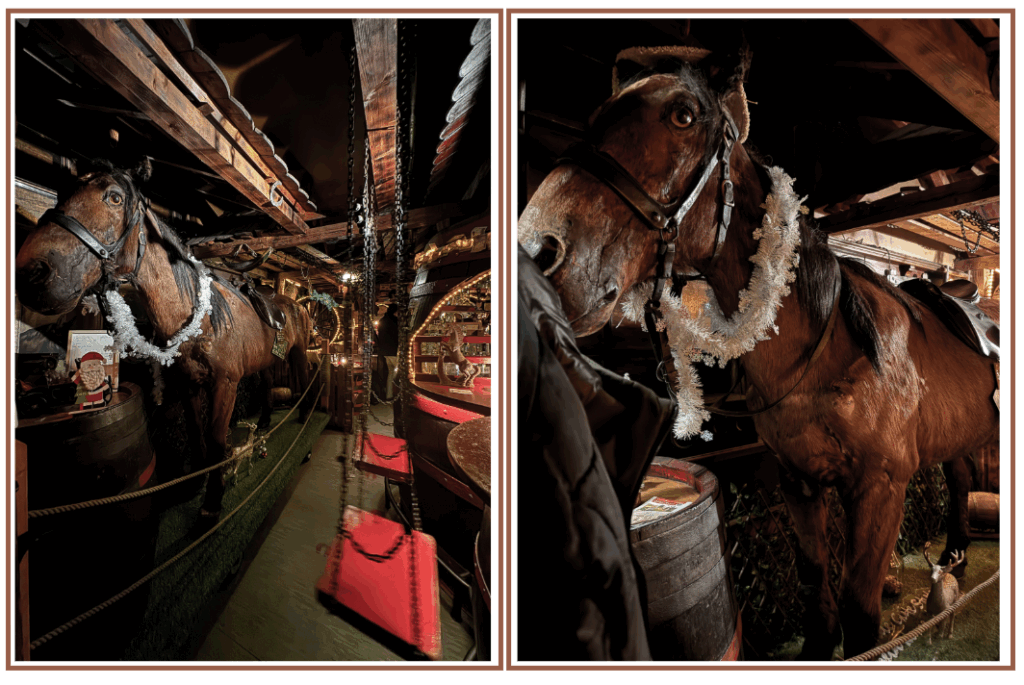

Field-Recording aus der Bierstube ‚Gute Stute‘ in Frankfurt/Main. Das Wiehern des Pferdes hört man ab 0:54. – Aufnahme vom 27.11.2025 mit einem iPhone 15 Pro, nachbearbeitet mit Wavelab Pro 12

Content: Photography, Field-Recordings, Collagen, Sounds, Lyrics, Texts, Maps, …

Field-Recording aus der Bierstube ‚Gute Stute‘ in Frankfurt/Main. Das Wiehern des Pferdes hört man ab 0:54. – Aufnahme vom 27.11.2025 mit einem iPhone 15 Pro, nachbearbeitet mit Wavelab Pro 12

Die Aufnahme dokumentiert eine morgendliche buddhistische Andacht im Goei-dō des Higashi Hongan-ji-Tempels in Kyōto am Morgen des 30.03.2025. Ich betrete die Tempelhalle und begebe mich wie die anderen Anwesenden in den Fersensitz (seiza, 正座) und schalte den Rekorder an. Die Aufnahme beginnt mit dem Ausrichten des Rekorders, auf meiner Tasche und dem bequemen Positionieren im Fersensitz. Der Raum wird „gesammelt“.

Die Aufnahme ist ca. 26 Minuten lang. Die Andacht begibt bei 2:48 mit vereinzelten Gong-/Metallschalenschlägen. Ein Mönch eröffnet mit einer kurzen Formel.

Aufnahme vom 30.03.2025 mit einem Sony PCM-M10, nachbearbeitet mit WaveLab Pro 12

Die Jōdo-Shinshū (浄土真宗, deutsch „Wahre Schule des Reinen Landes“), gegründet von Shinran Shōnin (1173-1263), ist eine der größten buddhistischen Schulen in Japan. Sie basiert auf dem Sukhāvatīvyūha-Sūtra (jap.: 阿弥陀経, Amida-kyō), dem Sūtra des Landes der Glückseligkeit. Sie ist dem Amidismus zugehörig. Im Zentrum ihrer Lehre steht das Vertrauen in den transzendenten Buddha Amitabha (jap.: 阿弥陀 Amida) und die Hoffnung auf eine Wiedergeburt in seinem „Reinen Land“ (jōdo 浄土).

Die Jōdo-Shinshū-Liturgie ist schlicht und fokussiert: keine komplexen Mantra-Rezitationen wie im Shingon-Buddhismus, keine ritualmagischen Elemente, keine rhythmische Begleitung, kein Trommeln, keine Verwendung des mokugyō (Holzfisch), kein dramatischer Singsang, keine komplizierten Sutren-Melodien, sondern ruhige, gemeinsame Rezitation als Ausdruck von Dankbarkeit, Vertrauen und Verbundenheit mit Amida.

Die Kernelemente der Jōdo-Shinshū-Liturgie sind das:

1. Shōshinge (正信偈), „Hymne des wahren Glaubens“

2. Wasan (和讃), Hymnen Shinrans

3. Nembutsu (南無阿弥陀仏), Namu Amida Butsu („Verehrung dem Buddha Amida“)

Der zweite Teil der Aufnahme beginnt direkt mit den gesprochenen Worten eines Mönches, wahrscheinlich ein kurzer höflicher Dankessatz, der das Ende der Einheit des kollektiven Chanting-Blocks im Jōdo-Shinshū markiert. Es folgt eine Pause (bis ca. 1:26), danach beginnt ein Mönch mit einer „Shōmyō“-artigen Solorezitation.

Aufnahme vom 30.03.2025 mit einem Sony PCM-M10, nachbearbeitet mit WaveLab Pro 12

Hier handelt es sich wahrscheinlich um eine kurze Einzelhommage – Dokyō (独経) – für Amida, eine „Einzel-Sutrarezitation“. Der Mönch trägt allein einen kurzen Abschnitt eines Sutras vor, z.B. das Sanbutsuge (讃仏偈)) oder hier (sehr wahrscheinlich) das Jūji-hōgo (重誓偈).

Etwas ausführlichere Erläuterungen finden sich in dem folgenden fünfseitigen Dokument:

Am Anfang der Aufnahme ist noch ein Flugzeug im Landeanflug auf den Airport Frankfurt/Main zu hören, danach nur noch Wasserplätschern. – Aufnahme vom 17.10.2025 mit einem iPhone 15 Pro, nachbearbeitet mit WaveLab Pro 12.

Aufnahme mit einem Sony PCM-M10 am 10.10.2025, nachbearbeitet mit WaveLab Pro 12

Diese zweite Version der Aufnahme aus der Juma Mosque von Tbilisi wirkt feiner austariert, transparenter. Die Stimme(n) stehen nun deutlicher im Vordergrund – klarer gezeichnet, aber weiterhin eingebettet in den weiten, hallenden Körper der Moschee.

Man hört, wie die Rezitantin, – ein Mädchen, das sitzend im Kreis (vermutlich) ihrer Familie eine melismatische Rezitation singt – Silben mit fein abgestuften Tonhöhen – die Verse in länglich gezogenen, atmenden Bögen mit fein abgestuften Tonhöhen vorträgt. Ihre Stimme schwingt zwischen sanftem Sprechen und melodischem Singen.

Der Raum selbst ist hier weniger dominant als in der ersten Version, aber er bleibt spürbar: die Rezitation und die Stimmen und Geräusche der anderen in der Moschee anwesenden Personen hallen nach. Zum ende der Aufnahme kommt auch das dumpfe Geräusch draußen an Moschee vorbeifahrenden Autos hinzu.

Die melodische Bewegung zeigt typische Elemente der Koranrezitation: mikrotonale Gleitsprünge, feine Ornamentierungen am Ende der Phrasen, Rückkehr zum Grundton. Besonders auffällig ist, wie sich einzelne Silben ausdehnen, fast meditativ, bevor sie in der Stille verschwinden. Man spürt den Versuch, Bedeutung in Klang zu verwandeln, Worte in Schwingung, Gebet in Resonanz.

Der Begriff Koranrezitation bezeichnet verschiedene Formen des Koranvortrags, denen in der islamischen Glaubenspraxis aufgrund der auf Mündlichkeit ausgelegten Gestaltung der Heiligen Schrift, die sich bereits in der Grundbedeutung des Wortes Koran zeigt, besondere Bedeutung zukommt. Allgemein für jede Form der Koranlesung sind im Arabischen die Begriffe تلاوة / Tilāwa und قراءة / Qirāʾa gebräuchlich; mit letzterem werden jedoch vor allem auch die Lesarten des Korans bezeichnet.

Die Lehre von der rituellen, sorgfältigen Rezitation des Koran als bedeutender Teildisziplin der Koranwissenschaften wird als Tadschwīd (arabisch تجويد, taǧwīd ‚Verschönerung‘) bezeichnet. Sie befasst sich etwa mit der Normierung der Aussprache, der bei der Rezitation zu beachtenden Vortragsgeschwindigkeit, der korrekten Setzung von Pausen und mit den äußeren Rahmenbedingungen, die beim gottesdienstlichen Vortrag des Koran (تَرْتِيل / Tartīl) zu gelten haben.

Der Koran ist in seiner textuellen Gestaltung sehr deutlich eher auf den mündlichen, öffentlichen Vortrag denn auf stille Lektüre ausgelegt. Äußerlich erkennbar ist das bereits an der wörtlichen Bedeutung des Wortes ‚Koran‘ selbst: al-qurʾān meint „die Lesung, Rezitation“, den „Vortrag“. Streng genommen handelt es sich bei dem Wort Koranrezitation also um einen Pleonasmus.

Wesentlich für die Bedeutung, die der Koranrezitation zugesprochen wird, ist auch das Dogma von der „Unnachahmlichkeit des Korans“ (arabisch إعجاز القرآن, iʿǧāz al-qurʾān), das der Heiligen Schrift selbst Wundercharakter verleiht und den prophetischen Anspruch Mohammeds untermauert.

Die ‚Kunst der Koranrezitation‘ (arabisch علم التجويد, ʿilm at-taǧwīd) ist als Teildisziplin der Wissenschaft von den Koranlesarten (arabisch علم القراءات, ʿilm al-qirāʾāt) spätestens ab dem neunten Jahrhundert entwickelt worden. Die Qualität einer Rezitation misst sich demnach neben der Artikulation und dem Sprechtempo vor allem an der phonetisch und semantisch korrekten Setzung von Pausen nach syntaktischen oder inhaltlichen Einheiten. Moderne Exemplare des Koran, die speziell zum Zweck der kunstvollen Rezitation gedruckt sind, enthalten daher oft farbliche Markierungen an Textstellen, an denen Pausen gesetzt werden können oder müssen.

Wesentlich ist auch die Klassifikation arabischer Phoneme nach Artikulationsort und Artikulationsart. Vor allem auf die richtige Aussprache emphatischer Laute wird großer Wert gelegt. Neben solchen technischen Sprechanweisungen enthalten die Anleitungen zur Koranrezitation in der Regel zudem einen Abschnitt zu den آداب التلاوة / ādāb at-tilāwa, dem korrekten Benehmen vor und während des Vortrags. Bedeutsam ist hier vor allem die richtige Intention und die rituelle Reinheit während der Lesung und die Ausrichtung des Körpers nach der Qibla. Die Ausbildung von Koranrezitatoren beginnt zumeist bereits im Kindesalter.

(Quelle: Wikipedia ‚Koranrezitation‘)

Aufnahme mit einem Sony PCM-M10 am 29.03.2025, nachbearbeitet mit WaveLab Pro 12

Schritte auf einer kleinen Brücke über einen recht breiten Bach im Botanischen Garten von Tblisi (Georgien)

Aufnahme mit einem Sony PCM-M10 am 29.03.2025, nachbearbeitet mit WaveLab Pro 12

Die Aufnahme dokumentiert eine morgendliche buddhistische Zeremonie im Amida-dō (阿弥陀堂) des Higashi Hongan-ji-Tempels in Kyōto. Ich betrete den Tempel und begebe mich wie die anderen Anwesenden in den Fersensitz (seiza, 正座 – diese Haltung ist in japanisch-buddhistischen Kontexten üblich, besonders bei formellen Zeremonien. Sie signalisiert Respekt, Hingabe und Konzentration). Die Aufnahme beginnt mit dem Anschalten des Aufnahme-Rekorders, den ich auf meine Tasche gelegt habe. Sehr leise betreten dann die Mönche den Raum und setzten sich. Ab 1 min/7 sec wird ein Gong geschlagen und die Chor-Rezitation beginnt. Hierbei handelt es sich um rhythmisch und tonal strukturierte, langgezogene Chor-Rezitationen im shōmyō-Stil (声明), der typisch ist für formelle Jōdo-Shinshū-Rituale. Mehrfach ist deutlich das Mantra „Namu Amida Butsu“ (南無阿弥陀仏) zu hören – die zentrale Praxisform der Jōdo-Shinshū: das rezitierende Anrufen des Buddha Amida als Ausdruck von Vertrauen und Hingabe. Die Rezitation endet mit mehreren Gongschlägen bei 2 min/40 sec. Danach verlassen die Mönche und die anderen Anwesenden den Tempel.

Der Shin-Buddhismus – eigentlich: Jōdo-Shinshū (浄土真宗, wörtlich: „Die wahre Schule des Reinen Landes“) – ist eine der bedeutendsten und meistverbreiteten buddhistischen Schulen in Japan. Er gehört zur sogenannten Reines-Land-Tradition (Jōdo-shū), ist demnach dem Amidismus zugehörig. Im Zentrum ihrer Lehre steht das Vertrauen in den transzendenten Buddha Amitabha (japanisch 阿弥陀 Amida) und die Hoffnung auf eine Wiedergeburt in seinem „Reinen Land“ (jōdo 浄土). Die Schule basiert auf dem Sukhâvatîvyuûhasûtra (japanisch 阿弥陀経 Amida-kyō), dem Sûtra des Landes der Glückseligkeit. Gestiftet wurde die Shinshū von Shinran Shōnin (親鸞聖人1173–1263), später wurde sie von Rennyo Shōnin (蓮如, 1415–1499) weiter ausgebildet. Shinran Shōnin war Schüler von Hōnen Shōnin (法然上人,1133-1212) dem Gründer der Reines-Land-Schule, er entwickelte aber seine eigene, sehr persönliche und sozial radikale Auslegung der Reines-Land-Lehre. Das zentrale Ziel ist die Wiedergeburt im „Reinen Land“ (Jōdo 浄土) des Buddha Amida (Amitābha). Dieses Reine Land ist kein „Himmel“, sondern ein Zustand oder Bereich jenseits von Leid und Verblendung, in dem Erleuchtung möglich wird. Shinshū’s zentraler Praxisweg ist nicht Meditation, Askese oder Verdienstansammlung wie in anderen Schulen, sondern Vertrauen (Shinjin) in die Kraft des Buddha Amida, der durch sein Gelübde allen Wesen die Wiedergeburt im Reinen Land verspricht. Ausdruck dieses Vertrauens ist Nembutsu – das rezitierte Anrufen des Namens „Namu Amida Butsu“ (南無阿弥陀仏, „Ich nehme Zuflucht zu Amida Buddha“). Das Nembutsu ist kein magischer Zauberspruch, es hat keinen Einfluss auf den Akt der Befreiung, sondern ist nur Ausdruck des Dankes für die Zusicherung der Befreiung durch Amida und einer inneren Verbundenheit.

Ein Spaziergang durch den Prosselsheimer Wald (in der Nähe von Dettelbach, Unterfranken) am 01. Mai 2025

Aufnahmen mit einem iPhone 15 Pro, nachbearbeitet mit WaveLab Elements 11

(aufgenommen am 17.04.2025, mit einem iPhone 15 Pro, nachbearbeitet mit WaveLab Elements 11)

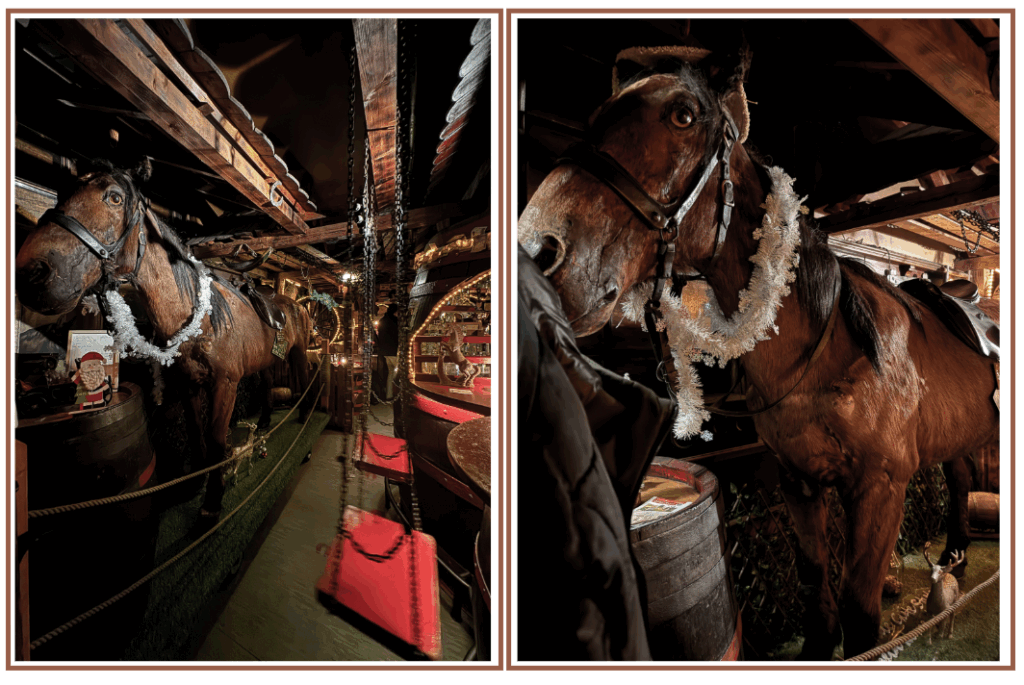

Die Quellfassung des Jean Paul-Brunnens besteht aus einer kleinen Granitpyramide auf einem steinernen Sockel. An der Vorderseite ist die Widmung „Zum Gedenken an Jean Paul der gerne hier weilte. 1825-1925″sowie „Der Fichtelgebirgsverein“ eingemeißelt. Der Jean Paul-Brunnen ist ein sog. Eisensäuerling (was man an der rötlichen Färbung des Wassers sehen kann) und angeblich leicht radioaktiv.

Jean Paul (eigentlich Johann Paul Friedrich Richter, * 21. März 1763 in Wunsiedel, † 14. November 1825 in Bayreuth), war ein Dichter und Philosoph, ein Meister der Erzählung, ausgezeichnet durch reiche Phantasie und Gemüt und mit einem humorvoll eindringlichem Sinn für die Wirklichkeit des Unscheinbaren. Sein Werk steht literaturgeschichtlich zwischen den Epochen der Klassik und Romantik; so nimmt er in der deutschen Literatur eine Sonderstellung ein und hat das Lesepublikum schon immer gespalten. Bei den einen erntete er höchste Verehrung, bei anderen Kopfschütteln und Desinteresse. Er trieb die zerfließende Formlosigkeit des Romans der Romantiker auf die Spitze. Jean Paul spielte ständig mit einer Vielzahl witziger und skurriler Einfälle; seine Werke sind geprägt von kühner Metaphorik sowie abschweifenden, teilweise labyrinthischen Handlungen, in die er Reflexionen und poetologische und philosophische Kommentare einmischte; neben geistreicher Ironie stehen unvermittelt bittere Satire und milder Humor, neben nüchternem Realismus finden sich verklärende, oft aber auch ironisch gebrochene Idyllen, auch Gesellschaftskritik und politische Stellungnahmen sind enthalten.

Jean Paul war ein leidenschaftlicher Wanderer. Er führte seine relativ stabile Gesundheit auf tägliche Gänge in der Natur zurück. Auch seinen Ideenfluss brachten Spaziergänge in Schwung: „Ich kann mich nicht erinnern, dass ein einziger Gedanke in der Stube gefasst wurde, sondern immer im Freien.„

„Über den Fichtelsee: Gegenwärtig trägt man mich über den Fichtelsee und über zwei Stangen, die statt einer Brücke über diese bemooste Wüste bringen. Zwei Fehltritte der Gondelierer, die mich aufgeladen, versenken, wenn sie geschehen, einen Mann in den Fichtelsumpf.

Berge über Berge werden jetzo wie Götter aus der Erde steigen, die Gebirge werden ihre Arme länger ausstrecken und die Erde wird wie eine Sonne aufgehen und dann wird ihre weiten Strahlen ein Menschen-Blick verknüpfen und meine Seele wird unter ihrem Brennpunkt glühen.

In diesen Gegenden ist alles still, wie in erhabnen Menschen. Aber tiefer, in den Tälern, nahe an den Gräbern der Menschen steht der schwere Dunstkreis der Erde auf der einsinkenden Brust, zu ihnen nieder schleichen Wolken mit großen Tropfen und Blitzen, und drunten wohnt der Seufzer und der Schweiß. Ich komme auch wieder hinunter, und ich sehne mich zugleich hinab und hinauf.“

[Jean Paul: Auf dem Fichtelgebirg, im Erntemond 1792, in: Die unsichtbare Loge (Vorredner)]

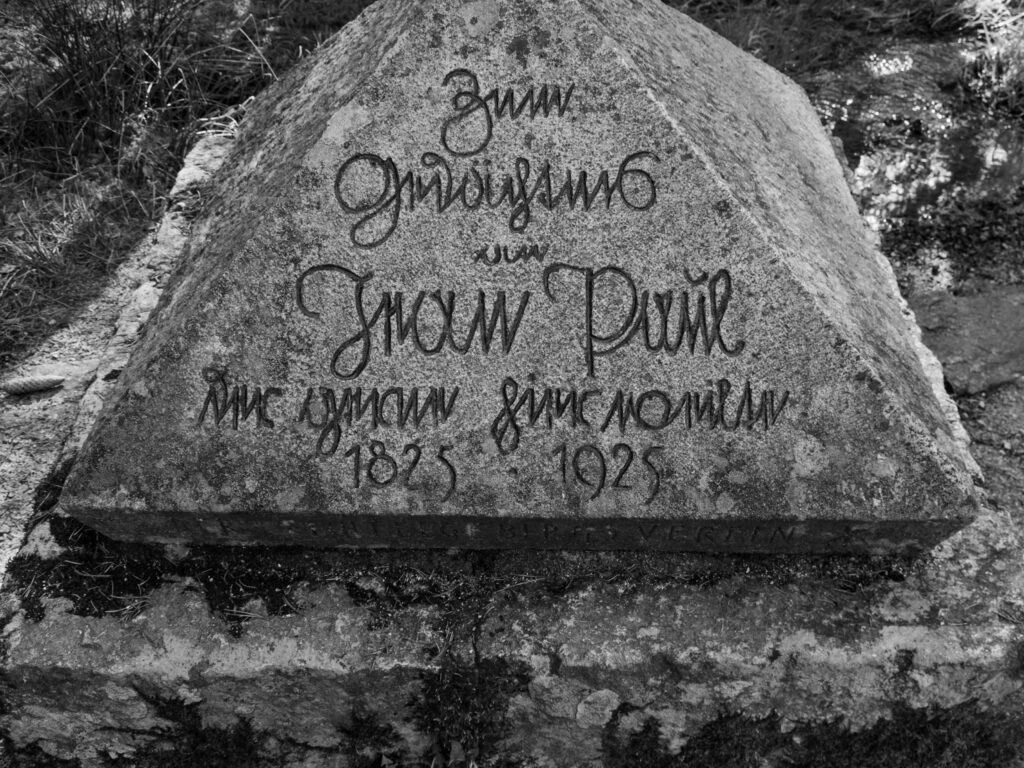

Kōzu-gū is a Shinto Shrine in Ōsaka, Japan. It honors Emperor Nintoku, the 16th emperor who reigned from 313 to 399. In 866, Emperor Seiwa, the 56th emperor, became interested in this place. He ordered a search for the old capital’s ruins. A shrine was built on the site. This became the Kōzu-gū shrine. During Emperor Ōgimachi’s reign (from 1577 to 1586) changes happened. Toyotomi Hideyoshi was building Ōsaka Castle then. The shrine was in the castle area. In 1583, the shrine’s shintai was moved. It went to Himekoso Jinja. This is Kōzu-gū’s current location.

Kōzu-gū is important for rakugo. Rakugo (落語, literally ’story with a fall‘) is a form of Japanese verbal comedy, traditionally performed in yose theatres. The lone storyteller (落語家, rakugoka) sits on a raised platform, a kōza (高座). Using only a paper fan (扇子, sensu) and a small cloth (手拭, tenugui) as props, and without standing up from the seiza sitting position, the rakugo artist depicts a long and complicated comical (or sometimes sentimental) story. The story always involves the dialogue of two or more characters. The difference between the characters is depicted only through change in pitch, tone, and a slight turn of the head.

The first recording is from the entrance to the shrine at the foot of a staircase, below a building belonging to the shrine, from where the music can be heard.

We went back up the stairs to the shrine to find out who was making the music and what was happening there. We received a friendly welcome and were told that a ‘rakugo’ would begin in 30 minutes. We were allowed to watch the musicians, who played music before and between the individual rakugoka, warm up in a small room behind the actual performance space. I was even allowed to try my hand at playing a shamisen.

The following two recordings are recordings of the musicians warming up for the performance.

The following recording is an excerpt from the moderation before the ‚ragugo‘ of the first speaker. (Out of respect for the artists, we did not record the actual ‘rakugo’ performances.)

(We made the recordings with an iPhone 15 Pro, post-processed with Steinberg Wavelab Elements 11.)

Yaui Inari subordinate shrine in Kōzu-gū Jinja

Chorgesang aus einem Lautsprecher im Inneren der Kirche Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria in La Oliva, Fuerteventura (Kanarische Inseln)

(aufgenommen am 03.03.2025 mit einem iPhone 15 Pro, nachbearbeitet mit WaveLab Elements 11 und Neutron 5 Elements)

Gang durch die Bahnhofshalle vom Konrad-Adenauerplatz (> Innenstadt, NW) zum Bertha-von-Suttner-Platz (Oberbilk, SO) und zurück.

(Samstag, 15.02.2025, 9.30 Uhr; – aufgenommen mit einem Zoom F2-Recorder, nachbearbeitet mit Wavelab Elements 11 und Neutron 5 Elements)

Blick auf den Bertha-von-Suttner-Platz

Man könnte meinen, ich gehe auf die Toilette, aber ich komme von der Toilette und gehe nach draußen, wo der Regen vom Dach des Unterstandes für die Fahrräder tropft (aufgenommen am 12.02.2025 mit einem iPhone 15 Pro, nachbearbeitet mit WaveLab Elements 11).